la Maison du 12 rue Louis Gillain

Je vous propose une visite atypique car mes souvenirs les plus forts s’attachent aux pièces que l’on décrit rarement. J’ai toujours été attirée par les caves, les greniers et les cagibis qui recèlent des secrets, lieux de jeu splendides parce que marqués d’interdits familiaux.

Commençons donc par la cave qui s’ouvre à gauche dans la cuisine. Il faut descendre trois (ou 4) marches en béton pour y accéder et ne pas oublier d’allumer la lumière avant de descendre sinon il faut remonter dans le noir! Elle est un peu oppressante, cette cave surtout en période de chasse car on peut s’y heurter à des faisans pendus par les pattes qui attendent que leur chair soit à point pour être cuisinée. Des peaux de lapins ou de lièvres attendent le marchand qui passait encore dans ma tendre enfance pour collecter dans une carriole peaux, plumes et chiffons et s’annonçait par de tonitruants : « peaux d’lapins, peaux !! »

C’était une pièce carrée au sol bétonné (?) le mur de droite et celui du fond était tapissés de casiers à bouteilles en fer où reposait le trésor liquide de Pépé (vins rouges, blancs et rosés, cidre bouché brut ou doux mais aussi champagne, cognac et calvados, apéritifs et liqueurs divers, de quoi tenir un siège sans souffrir de la soif) aux goulots cachetés de cire verte ou rouge. Je ne sais pas si ces variations de couleur correspondaient à un classement chronologique, qualitatif ou étaient le fruit du hasard. Chaque déplacement ramenait son lot de bouteilles aussitôt rangées et inspectées périodiquement. La machine à bouchonner était prête à servir.

Devant le mur de gauche trois (?) fûts ou barriques sans doute pour le cidre et la boisson, cidre du quotidien plus ou moins allongé d’eau. Je me demande s’il n’y avait pas, dans le fond, un tonneau plus petit de calva en train de vieillir. Tout cela demandait de l’entretien car les tonneaux « boivent » et il faut chaque année refaire les niveaux surtout pour le calva.

Pots de confiture, conserves (des boites de sardines surtout que l’on faisait vieillir aussi, l’huile se bonifiant avec l’âge, en les retournant périodiquement) et terrines de pâtés et de harengs ou de maquereaux marinés complétaient les réserves. En cas de pénurie de sardines « vieillies », il était possible de se dépanner chez Hutfer qui disposait d’un stock « à point » dans son arrière-boutique mais bien sûr, la longue période d’affinage les rendaient plus chères.

Les confitures ou plutôt des gelées étaient le résultat des cueillettes du jardin : groseilles, framboises, fraises et cassis, rhubarbe (un pied énorme trônait à chaque angle au fond) et coing.

La foire de Lieurey vers la Toussaint fournissait tout le nécessaire pour la confection des marinades depuis les terrines, les oignons jusqu’aux poissons eux-mêmes. Réalisées et conservées avec soin, elles étaient destinées à fournir les repas maigres agrémentées de pommes de terre bouillies en temps de carême.

Cette photo a dû être prise un jour de foire : je ne pense pas que les rues soient aussi animées en temps ordinaire !

La morue pouvait leur faire concurrence mais je n’en ai pas vu souvent sur la table de mes grands parents. Faire maigre avec de la sole ou du colin était tout de même plus agréable ! La contrition, la pénitence, oui, mais pas jusqu’au sacrifice.

D’ailleurs Pépé avait un sens tout particulier de la religion : il arrivait à l’église, toujours durant la grand-messe, peu avant ou peu après la communion et repartait à peine 10 minutes plus tard dûment béni et libéré par l’ite missa est, pour acheter le gâteau du Dimanche…

La cuisine était le royaume de l’employée de maison où Mémé apparaissait parfois pour « mettre de l’ordre » c’est-à-dire passer une « revue de détail » et réprimander vertement le laisser-aller à cause d’une cuillère à café non lavée dans l’évier.

Cette pièce n’était intéressante qu’en période de confection de confiture ou de galettes. Le reste du temps, elle n’avait pour moi aucun attrait.

Mon seul souvenir de la cuisine « ancienne » est celle d’une glacière qu’il fallait alimenter en gros « pain de glace » mais où les achetait-on ?

La grosse cuisinière en fonte, qui était au fond à droite, a dû survivre à la modernisation de la pièce, elle était alimentée en bois ou en charbon indifféremment, je crois, et fournissait aussi de l’eau chaude, elle permettait aussi de mijoter le pot au feu et de garder le café chaud (et non « bouillu ») si l’on avait soin de placer les récipients sur le côté. Pour éviter les brûlures, elle était protégée par une barre en cuivre qui nécessitait un astiquage quotidien. Nous avions la même au 39 rue Thiers.

La confection des confitures était un grand moment, les petits fruits nécessitaient, après lavage, un équeutage à la fourchette ou à la main pour les framboises puis venait la cuisson dans la bassine en cuivre en « touillant » régulièrement, l’écumage et enfin le pressage. Un grand torchon dont le tissage ne devait être ni trop serré, pour laisser passer le jus, ni trop lâche, pour éviter les graines, souple et sans amidon était l’outil essentiel. On remplissait ce torchon de confiture bouillante et il fallait le tordre en le tenant par les deux extrémités jusqu’à exprimer tout le jus. Il était impossible de le faire sans se brûler mais, pour Mémé, les « bonnes » devaient avoir « les mains dures » ; elle, se gardait bien de participer à la phase de pressage, se contentant de vérifier si le jus avait été complètement exprimé… après la mise en pots et le refroidissement, il fallait faire fondre la paraffine, la couler sur les pots puis fermer d’un papier tenu par un élastique ou d’un couvercle. Les pots rejoignaient alors leur étagère dans la cave.

La rhubarbe et les coings étaient plus pénibles à préparer : il fallait enlever la pellicule fibreuse de la rhubarbe sur toute la longueur de la tige en la décollant avec un couteau pointu.

L’épluchage du coing est une terrible épreuve, je n’ai jamais vu de fruit aussi dur et aussi irrégulier !

De mon côté, je m’employais à faire disparaitre l’écume sur de grandes tartines de pain beurré et je goûtais consciencieusement les restes de gelée!

La salle à manger, archétype de l’intérieur petit bourgeois cossu du milieu XX° siècle, temple de la vie familiale, saint des saints des repas dominicaux… surchargée de meubles « anciens » au point qu’une fois la famille installée à table, il était impossible de se déplacer ! Celui qui était assis au fond de la pièce se retrouvait : dos, d’un côté à un placard contenant la vaisselle « ordinaire », au milieu une cheminée où trônait l’horloge et de l’autre côté un placard dissimulant le coffre-fort surmonté du poste de radio et ne pouvait quitter la table sans faire se lever une ou plusieurs personnes. Ces deux places étaient celles des grands parents et cela tombait bien puisque ni l’un ni l’autre ne se levait au cours du repas quelle qu’en soit la durée ! En cas de problème ou pour le plat suivant, il suffisait d’appeler la « bonne »…

Un buffet monumental occupait le mur de gauche et contenait la vaisselle de fête et des tonnes d’ustensiles indispensables comme les porte-couteaux en cristal (ou en verre…). Il était capital de tout sortir avant le repas, les portes ne pouvaient pas s’ouvrir sans obliger un participant à se lever!

La table ronde suffisait pour les repas de famille habituels mais il était possible de l’agrandir pour les repas importants…ce qui réduisait à néant l’espace libre de la pièce. Tout un arsenal de nappes indiquaient le degré de solennité du repas.

Ces meubles étaient bien sûr sculptés et cirés régulièrement, les décors du pied de la table et du buffet nécessitaient l’emploi d’une brosse à dents pour que l’ouvrage soit fait correctement…

Les dernières inventions se devaient de meubler la pièce le plus rapidement possible, après plusieurs postes de radio, il fallut trouver une place pour la télé qui détrôna la vis de pressoir surmontée d’une plante verte et rendit difficile l’installation du sapin de Noël. En désespoir de cause, il fut exilé dans le salon où personne ne pouvait le voir mais où, au moins, il ne gênait pas. *

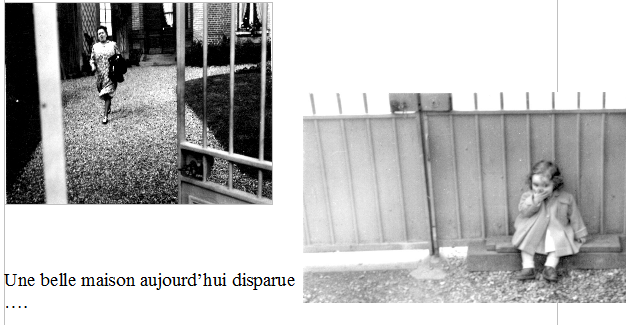

En sortant de la salle à manger on arrivait dans l’entrée (ou vestibule) qui n’a jamais joué ce rôle puisque la porte principale était toujours fermée et ne servait, au mieux, que de toile de fond pour les photos.

Et quelques années plus tard… devant la porte ! CQFD

Derrière cette porte, un porte manteaux, en face, l’escalier menant aux chambres, à droite, le salon, pièce de réception qui ne servait pratiquement jamais et dans laquelle Pépé se réfugiait pour avoir la paix (il disait pour travailler) et faire la sieste loin des plaintes et récriminations de Marguerite.

Ici, les volets de la fenêtre au fond de la pièce avaient dû être ouverts pour la photo car ils restaient, ainsi que ceux de la porte fenêtre sur la droite, la plupart du temps fermés…

Cette pièce se divisait en trois espaces différents, dans le fond on aperçoit le lit cosy qui n’eut que peu d’occupants, la bibliothèque et le bureau de Pépé au centre et à l’entrée : une table basse entourée de fauteuils qui parfois servait pour l’apéritif ou le café.

Quand nous étions nombreux, c’est-à-dire lorsque les Anglais arrivaient, le salon retrouvait un peu de vie. C’était un fumoir où Pépé distribuait ses meilleurs cigares, havanes énormes ou cigarillos pour les fumeurs moins entrainés.

Cette pièce a même été témoin des sévices corporels que ma tante distribuait avec un flegme et une impassibilité toute britannique à Francis en priorité, très rarement à Eva (sans doute pour éviter des jérémiades dont elle avait le secret) avant de regagner dignement la salle à manger.

Sa dernière mission fut d’abriter les cercueils de Mémé puis de Pépé avant leur inhumation.

A l’étage, sur la droite la chambre des grands-parents, avec tout le raffinement bourgeois de l’époque : épais double rideaux de velours et dessus de lit assorti, armoire massive bien cirée, suivie d’une salle de bain éclairée par un œil de bœuf. Cette fenêtre ronde me plaisait beaucoup, elle tranchait sur la rectitude de l’ensemble et j’ai dû compulser des centaines de photos pour la trouver (avec Paulette sur le seuil).

La salle de bain était perfectionnée au fur et à mesure des inventions, une baignoire sur pied puis encastrée, un bidet, une machine à laver. La première machine dont je me souvienne, et qui sonna le glas des laveuses à domicile, lavait en tournant horizontalement et il fallait la vider pour rincer, elle n’essorait pas non plus mais disposait de deux rouleaux qu’on plaçait au-dessus du bac et entre lesquels on passait le linge une ou plusieurs fois pour en exprimer l’eau. Il fallait aussi râper les restes de savonnettes comme lessive, par souci d’économie ou parce que la lessive pour machine ne se trouvait pas encore dans le commerce, je l’ignore. Les suivantes furent plus perfectionnées mais au début Mémé les accusaient d’abimer le linge…

Face à l’escalier, un cabinet de toilette avec seulement un lavabo et à gauche deux chambres en enfilade. La première, la grande, était une chambre d’ami avec cheminée en marbre, armoire massive au pied d’un lit immense et très haut qui nécessitait une véritable escalade quand nous étions petits. L’été Francis y dormait ; elle devint la chambre de Mémé durant sa maladie.

Eva et moi nous partagions la petite chambre que j’adorais. Comparée à l’autre, c’était un petit cocon, une chambre de poupée meublée de bric et de broc, lit bas et armoire toute petite, éloignée des adultes et où nous pouvions rire et jacasser une partie de la nuit.

Au second à droite la chambre de l’employée de maison et à gauche une autre grande chambre prolongée par un cagibis transformé en capharnaüm mais caché par un épais rideau. En haut de l’escalier une petite pièce débarras qui empestait la naphtaline.

Je ne me rappelle pas qu’il y ait eu un grenier

Le seul angle encore disponible dans la salle à manger était occupé par la chaise de Mémé où elle lisait à côté de la fenêtre son « petit feuilleton »

Ses lectures étaient puisées dans « la Veillée des Chaumières » ou « le Petit Echo de la mode » et ressemblaient plutôt à la collection « Arlequin » qu’à de la littérature classique. Elle lisait aussi l’Eveil de Bernay, le journal local. De toute façon, son temps de lecture était très réduit, car après avoir déambulé en peignoir une heure ou deux, elle ne s’habillait que vers 11h30 et cette activité nécessitait l’intervention de la bonne pour le laçage du corset, un genre de cuirasse gainée de baleines qui enserrait le corps des hanches à la poitrine. Opération longue et délicate car du laçage ni trop serré ni trop lâche dépendait le bien-être de la journée. La bonne se montrait patiente, serrant ou desserrant, elle y jouait l’ambiance des prochaines heures.

Pépé arrivait vers 12h30, allumait la radio (ensuite ce fut la télé) et après un baiser sur le front de sa femme, s’installait à table. Son arrivée avait interrompu la lecture et « les nouvelles » diffusées par les médias, les conversations ; un silence religieux régnait que seul Pépé pouvait rompre pour quelques commentaires péremptoires. Mémé profitait de la fin du repas pour se lamenter sur la hausse des prix, c’est alors que Pépé se souvenait d’un rendez-vous urgent pour fuir ce sujet périlleux et la maison !

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 4 autres membres